『危機対応学―明日の災害に備えるために』合評会の報告

プロジェクトの成果として初の書籍となる「危機対応学―明日の災害に備えるために」(東大社研 玄田有史・有田伸編、勁草書房)が刊行されたのをうけ、2018年12月18日(火)東京大学社会科学研究所にて「合評会」を開催しました。その模様をご報告します。

自然災害という危機にどう向き合うべきか

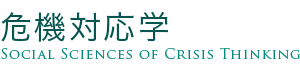

司会の中村尚史(社会科学研究所)の挨拶のあと、編者の玄田有史・有田伸が本書の概要をご説明しました。本書のもとになっているのは、危機対応学プロジェクトで実施された「将来に向けた防災意識・行動・価値観調査」(危機対応学調査)です。この調査は、世の中に存在する様々な危機のうち「自然災害」に焦点を絞り、この危機に対して人々はどのような意識をもって、どのように対応しようとしているのかを調べました。

司会・中村 尚史

本書の特徴は、将来の自然災害に向けて「いま何をすべきか」「何を考えるべきか」を議論するところです。なぜ自然災害に対する意識や行動が不十分とならざるを得ないのか、なぜ個人の努力だけではどうにもならないのかを、社会構造に目を向けて明らかにします。本書のもう一つの特徴が、「危機にうまく対応・対処できない人々」「特に不利を被る主体」に焦点をあてる点です。質問票を具体化するにあたっては、われわれが地域調査を通じて長年にわたって関係を築いてきた岩手県釜石市のご協力をいただいて、大規模災害の経験を活かすよう努めました。そうしてできた調査票には、「災害時の意識や行動」のみならず、「ふだんの生活に関する質問」が多く含まれます。これは、ふだんの生活における意識・行動・人間関係が、災害時の意識・行動に結びつくと考えるためです。また災害が起こった際に、「自分や家族」がどう対応すべきかのみならず、「社会やコミュニティ」がどう対応すべきか、という質問も多く含まれます。これも、危機の問題を社会のあり方と密接に関連付けながら考えていこうとするプロジェクトの方向性を示したものです。本書を通じて、自然災害に対する個別の意識・行動・価値観などが、集団としての社会固有の構造と密接不可分な形で結びついているということがご理解いただけると思います。

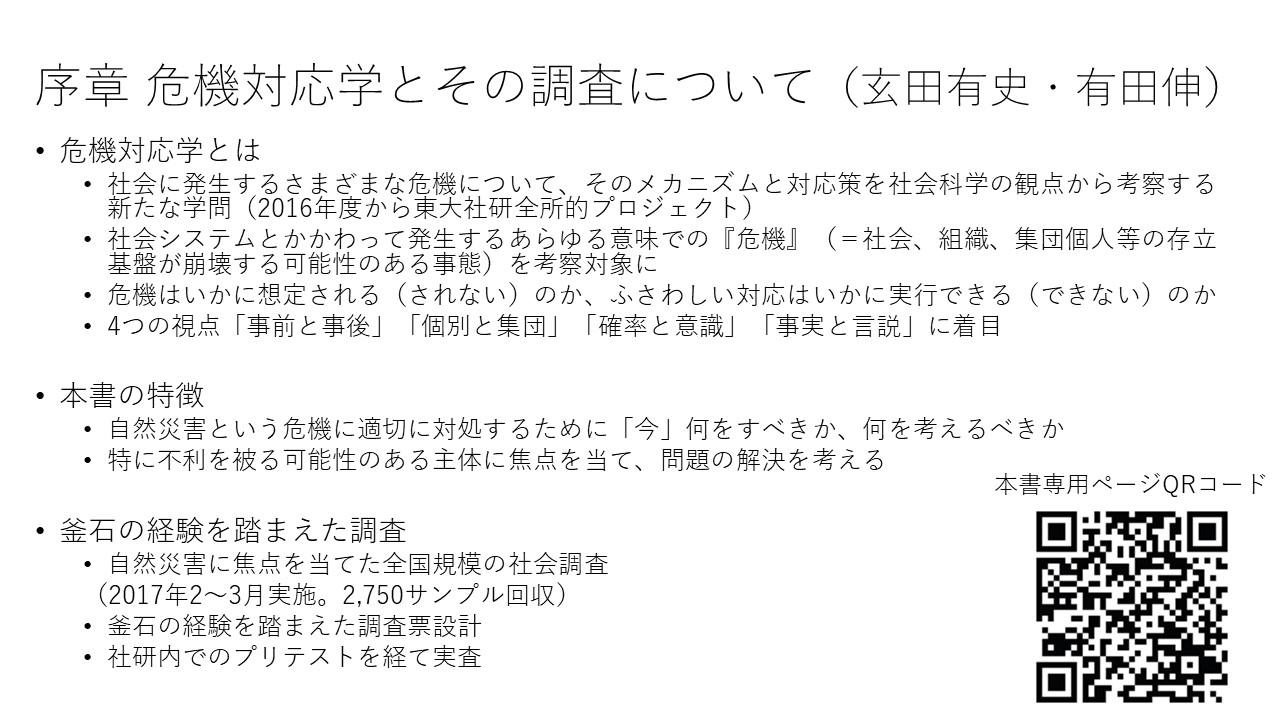

合評会では、各章の執筆者がそれぞれ3分間・スライド1枚を用いて、各章の内容をご紹介しました。その詳しい内容についてはこちらをご覧ください。本書の全体を通じて、私たちは以下のような示唆に到達しました。まず、自然災害においてすべての人々が一体となって協力し対応することは困難だということです。しばしば理想化して語られる「絆」や「団結」は、いざ災害が起こると必ずしも期待できない。だからこそ普段から災害時にどのような状況が到来するかを見通し、支援が必要な状況への対応策を考えておく必要があります。そのためには、子どものいる世帯や「自助・共助・公助」のすべてから排除される人など社会的弱者に目を配るとともに、災害時における優先順位付けの困難さを認識することが重要です。危機は明らかに予測されるにもかかわらず、なぜ人々は十分に対応しようとしないのか?調査を通じて私たちが実感したのは、危機対応に関する多くのことが「わかっていないことがよく分かった」ということです。危機に直面しつづける人間と社会のあり方について今後もあくなき探究が必要だと述べて、本書の紹介を締めくくりました。

自然災害はどのような点において「危機」なのか?

次に討論者からのコメントに移りました。一人目の討論者である大﨑裕子氏(東京大学)は、信頼感およびその規定・帰結にかかわる要因の理論的・計量的解明を専門にされています。大﨑氏は本書において「危機対応学における『危機』とはなにか、必ずしも自明ではないのではないか」と指摘し、本書を読み解く際にカギとなる視点として「災害はどのような点において『危機』なのか?」という問いを投げかけました。

大﨑氏は、災害時と平時の違いの1つとして、「(重視される)価値の変化」を指摘します。存在自体に対する危険が小さい「平時」においては、自分のやりたいことを自律的に選択できることや、社会や他者に配慮する市民的価値が(少なくともタテマエとしては)重視されています。ところが、ひとたび災害が起こると人々の存在自体が危険にさらされるため、そうした平時の自律的選択や市民的価値は制限され、減退してしまうといいます。大﨑氏は、こうした平時と災害時における価値観の不一致や転換が、多くの章においてみられることを指摘しました。たとえば、平時において人間関係の自由選択の一つの結果である「孤立」が、6章石田論文では、災害時に外からの支援を困難にするものであることが指摘されています。5章鈴木論文においては、愛着は危機対応に対して両義的な価値があるが、災害の前と後では機能が逆転する可能性があることが示唆されます。3章苫米地論文では、災害がおきる前は子育て世代という必要性の高い対象への選択的配慮の重要性が明らかにされた一方で、7章有田論文では実際に災害が起きた時点では自己利益正当化や平等志向の考えを持つ(あるいは誰に配慮すべきかの判断を留保する)人が一定割合存在することが明らかにされています。自然災害が「危機」である理由の1つは、私たちが平時に掲げている「自律的選択の価値」や「(市民的)価値」が減退・崩壊・逆転する点にあるといえそうです。

もうひとつは、国や自治体による対応の必要性と信頼感のギャップの問題です。4章飯田論文が指摘するように、災害に向けて個人で備えることには(社会構造的にも)限界があるため国や行政の役割が求められますが、一方では6章石田論文が指摘するように多くの人が平時も災害時も国や自治体の公的機関を信頼していません。さらに、災害に対する心構えとして2章藤原論文は社会構造によっては説明されにくい主観的要素の重要性を指摘していますが、そうした計算に頼らないタイプの備えのひとつが1章玄田論文で提案されている「即応力にもとづくブリコラージュ」ではないかと指摘しました。そのうえで大﨑氏は、欧米由来ではない日本(あるいはアジア)型のソーシャル・キャピタルや価値のあり方の研究が求められているとし、それを考える上で災害(危機)対応はきわめて説得的な事例であるとコメントされました。

二人目の討論者である佐藤慶一氏(専修大学)は、都市の防災学や政策分析を専門とされており、東日本大震災で被災したコミュニティの調査や、首都直下地震の危機対応について研究されています。

佐藤氏は、危機管理や防災の現場に近い視点から、幾つかコメントされました。たとえば、自然災害への備えを調べる場合には、単純に「備えをしているか否か」よりも、それがどの程度の備えであるのかといった「質的」な側面が重要であること、食料等の備蓄は何日分がどのような方法で備蓄されているのか、また住宅の購入や耐震補強は、そもそもどのような質的リスクの相違があり、どのような投資でどの程度リスクが軽減されるのかといった違いが重要であると指摘されました。第2章藤原論文には、地震保険の制度的違いをふまえた国際比較が有益なのではないかという指摘、第3章苫米地論文には、子育て世帯の防災対策は実践が進んでいる領域でもあり効果測定等のアプローチも有効ではないかとの指摘がありました。第4章飯田論文には、政府や行政側が「自助」や「共助」の限界をふまえて「公助」を拡大すべきであること、第7章有田論文に対しては、市民が事前に話し合うべきことと行政担当者が事前に話し合うべきことの整理が必要ではないかという指摘が行われました。

また、定量データ分析の限界に関するコメントもいただきました。第1章玄田論文に対しては、「即応力」や「自信」があるという回答は主観的なものであるゆえに解釈が多様でありうること、第5章鈴木論文に対しては、被災経験が居住継続に与える影響は十分なサンプルを対象にした質的分析が必要であると指摘されました。第6章石田論文には、生活行動時間の考慮や「助けてもらう」ことをどのようにサポートしていくといった指摘がありました。佐藤氏は今後、「首都直下地震時の仮説住宅不足への対応準備」のプロジェクトを実施されるということで、実際の防災対策や現場での取り組み・効果検証のアプローチなど、今後も危機対応学に重要な示唆をいただければと思います。

社会科学とブリコラージュの知

つづいてフロアからのコメント・質問・ディスカッションに移りました。東日本大震災で被災された方からもご経験をふまえたコメントをいただき、私たちはこのテーマが日本社会にとってまさに現在進行形で市民の生活に深く関わっていることを再確認しました。印象的だったコメントが、「危機に際して従来のエンジニアリング的な対応では限界があるとのことだが、だからといってブリコラージュ的な対応がより望ましいといえるのか、かえって危機対応がさらに後退してしまう可能性はないか」というものでした。玄田は、ブリコラージュという概念は、エンジニアリング的なものを否定するのではなく、その価値を十分に認めながらもそれだけでは対応しきれない部分をおぎなうべきものであり、両方が必要であると指摘しました。また別のコメントでは、今回の分析が「アンケート調査」に基づくという点について、「回答があくまで本人の主観に依存しがちであり、必ずしも客観的な状態を把握できないのではないか」という限界が指摘されました。これに対して藤原は、それぞれの調査手法は固有の限界を必然的に持つものであり、その特徴や制約を前提にそれとうまく付き合いながら知見を引き出していくことが重要だと述べました。

これらのコメントから、私たちは「ブリコラージュ」的な知の持つ意味をあらためて考えさせられました。東日本大震災を例にとっても、あらゆる面において「エンジニアリング的な専門性」だけでは対応に限界があることは、災害対応にあたった科学者自身が痛切に感じていることではないでしょうか。エンジニアリング的な知では足りない、それでは他になにがあるのかとなったときに、その「なにか」を提供するのが私たち人文・社会科学の役割であり、危機対応学が目指すところだと考えています。たしかに、それは初めから立派な理論や体系にはなっておらず、ほんの小さな手がかりや断片的な知見にすぎないかもしれません。私たちはこの調査をつうじて、まるでブリコルール(ブリコラージュする人)が地面に落ちている木片を拾い集めるように、一つ一つの発見や示唆を収集してきたように思います。そこに、このたび合評会であたらしい視点からコメントをいただいて、執筆者の多くが「自分が何を書いたのかが初めて腑に落ちた・・・」という感慨をもらしました。それはまるで、これまで何に使えるかも分からず収集した木片にふと新しい光があたって、「ああ、この木片はこういうふうにも使えるものだったのか」と思い至る、そんな光景に思えました。ただの木片が意味のある道具に変わる、ブリコラージュの瞬間です。私たちはこれからも、いつか来る時にむけて小さな木片を集める知の探求を続け、危機のときも平時のときも自分の手持ちの知性をあたらしい可能性にむけて開いていく、そんな知のブリコルールでありたいと思います。

********************

著者による各章の内容紹介

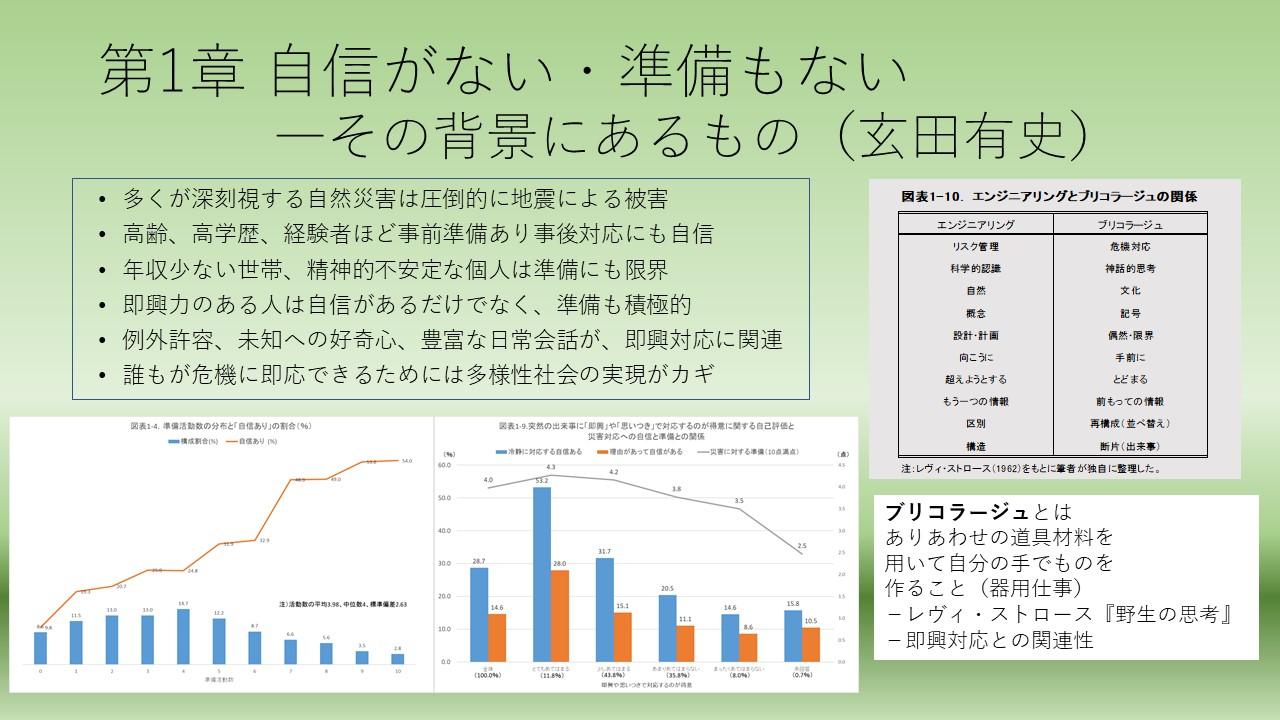

◆ 第1章 自信がない・準備もない―その背景にあるもの (玄田有史)

玄田は、日頃からどの程度災害に対して備えているかという事前の行動と、その人の属性・性格・とくに災害対応への自信との関連に焦点をあてました。その結果、災害対応に自信がない人は事前準備も不足しているなど両者に深い関連があることが分かりました。興味深いのが「即興力」という性格特性で、自分が「即興力」ありと考える人は災害への事後対応に自信があるだけではなく事前の準備にも積極的であること、この「即興力」は「例外許容」「未知への好奇心」「豊富な日常会話」といった特性に関連することが分かりました。玄田は、計算可能性にもとづく「エンジニアリング」的な災害対応の限界をこえるものとして、即興性に重きをおいた「ブリコラージュ」に注目することを提案しました。

◆第2章 「危機意識」の背景と影響―保険加入とリスク評価 (藤原翔)

藤原は、「誰が危機を認識しているのか」「誰が危機に備えているのか」という問題に取り組みました。住んでいる地域で将来大きな地震が起こるかについては、公的機関などから公表される「客観的確率」と、本人がどのように評価しているかという「主観的確率」があります。このうち「本人の危機意識」を決めるのは客観的な確率の大小ではなく、それを本人がどう解釈するかという主観的確率であることが分かりました。地震保険への加入についても、社会的な属性(性別・学歴・収入など)で説明するのは難しく、個人がどのように危険を評価するか、特に「宝くじ購入」に象徴されるような「微小確率(とても小さいが起こらないとはいえないこと)」をどう評価するかが影響するのではないかと示唆しました。

◆第3章 危機に対し家族は―家族役割とジェンダー (苫米地なつ帆)

苫米地は、危機への事前対策が、家族を単位としてどのように行われているかという問題を扱いました。その結果、本人も家族も対策に積極的な家庭と、逆に本人も家族もあまり対策を行っていない家庭に二極化することが明らかになりました。とくに、子どものいる世帯で準備に消極的な割合が高いという、意外な結果となりました。また、家族がいるとその中でジェンダー化された役割分担(たとえば家の耐震補強は夫が行い、食料備蓄や貴重品持ち出しは妻が行うなど)が進むことが明らかになりました。子どものいる世帯は単身者を支えるためには、家族を超えた協同による準備も必要なのではないかとの示唆が行われました。

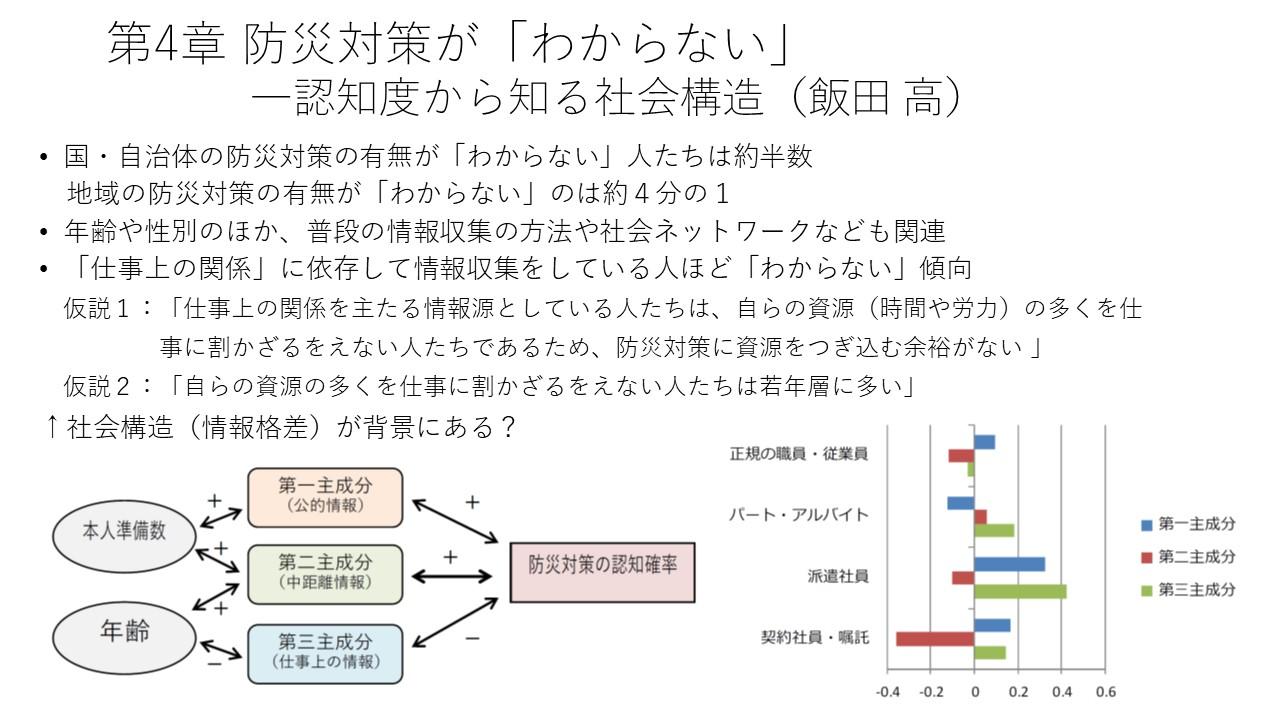

◆第4章 防災対策が「わからない」―認知度から知る社会構造 (飯田高)

飯田は、国や自治体の防災対策の有無が「わからない」という人に焦点をあて、その背後にある社会構造を明らかにすることに取り組みました。防災対策への認知度には、年齢や性別のほか、普段の情報収集の方法や社会ネットワークなども関連しており、「仕事上の関係」に依存して情報収集をしている人ほど「防災対策の有無がわからない」傾向が高くみられました。そうした人々は、自らの時間や労力を仕事に割かざるを得ないために防災対策に手がまわらない、あるいはそうした人々には若年層が多い可能性があるなど、背後には情報格差を伴う構造的な問題があることが示唆されました。

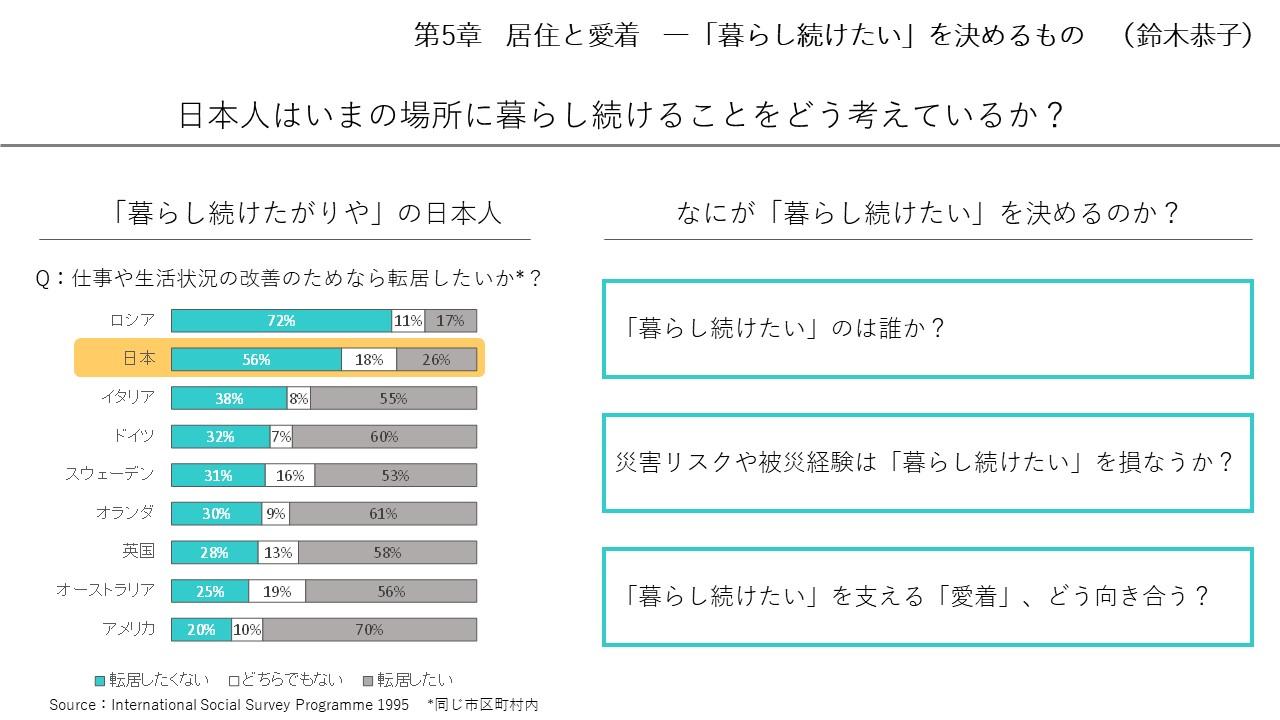

◆第5章 居住と愛着―「暮らし続けたい」を決めるもの (鈴木恭子)

鈴木は、災害以前の平常時に、いまの場所に暮らし続けることを日本人がどう考えているかに取り組みました。日本人は、国際的にみても「暮らし続けたい」意向が強く、転居を嫌うことが明らかになっています。既にそこに長く住んだ人・高齢の方・配偶者や子どもがいる人などは「暮らし続けたい」意向が強く、それはたとえ地震の危険地帯に住んでいても、また実際にそこで災害にあっても、ほとんど損なわれないことも分かりました。地域に愛着を持つ人は、危機対応にプラスの側面もある一方、逆に愛着が強すぎると危機対応を阻害する側面もあり、「愛着」とどのようにむきあうかは自治体の重要な課題であると述べました。

◆第6章 孤立と信頼―平時と災害時の関連性 (石田賢示)

石田は、自然災害時に支援がスムーズに進むかは人々が見知らぬ他者からの手助けを信頼できるかに依存するとして、社会的孤立と信頼との関連を分析しました。分析の結果、普段から災害時にサポートを期待できるネットワークのない人が数パーセント存在します。しかし、こうした災害時に外部からの支援を要すると思われる人ほど、災害時の支援を行う行政や専門組織などを信頼しないという構造があることが明らかになりました。いざというときの他者への信頼は日ごろの人間関係経験のあり方に依存していることを指摘し、社会的な孤立を個人の問題として片付けるのではなく、構造的な問題として取り組む姿勢が必要であることを示唆しました。

◆第7章 限られた物資をどう配るか?―危機時の配分という課題 (有田伸)

有田は、仮設住宅への入居をどう決めるべきかという題材を例にとり、自然災害後の資源配分の問題に取り組みました。高齢者や子どもがいるという家族的ニーズを優先するか、貯金がないなど経済的ニーズを優先するか、あるいはそうしたニーズの違いを考慮せず完全にランダム(抽選)で決めるべきか、といった選択肢を設けて人々の意向を聞いたところ、望ましい配分のあり方・また決め方についても、意見はほぼ拮抗していることが明らかになりました。概して自己利益に沿った回答が多いが、一部で利他的な回答もあり、どんな状況でも一切差をつけずに完全抽選すべきという回答も一定数存在しました。災害時には「生命の尊重」が最優先課題になることはいうまでもないが、平常時から住民自身が参加して事前の議論が重要であると指摘しました。

以上