誤解と疑念が生む危機

危機のもとになるものは、社会のどんなところにでも転がっている。仮に自然災害や事故がまったく起こらない社会があったとしても、変わらず危機は生じるだろう。多くの危機は人間関係の中で生まれ、育っていく。

人々や国家の間にある「誤解」も、危機をもたらす要因のひとつである。夫婦間の誤解は家庭内の危機を、住民間の誤解はコミュニティ存立の危機を、そして国家間の誤解はより大規模な危機、ひいては戦争をも引き起こしかねない。誤解が疑念や猜疑心を誘発し、その疑念や猜疑心がまた誤解を増幅する、という悪循環に陥ると、危機は現実的になる。

たとえば、危機対応学エッセイ「2010年のレアアース危機」(丸川知雄)では、輸出停止措置が報復合戦を招きかねず、重大な危機に至る可能性があったことが指摘されている。いったん誤解が始まると別の誤解が重なることがあり、そうなると危機が起こる確率は格段に高くなる。 誤解に由来するこのような危機を避けたいのであれば、誤解のメカニズムを検討する必要があろう。このエッセイはその序説である。

言葉の誤解と行動の誤解

誤解にもいくつかの種類があるが、ここではまず、「ある人(たち)がもっている意図を、真実とは異なる形で理解・解釈すること」という意味での「誤解」を考えよう。つまり、他者の意図に関する誤解である。

他者の意図を推し量るために最も頻繁に使われるのは「言葉」である。日常生活では、言葉のやりとりをしているうちに相手の考えていることや目指していることが明らかになる、という場合が多い。もちろん、人は自分の意図を常にストレートに表現しようとするわけではない。たとえば契約交渉では、自分の目標が相手にばれないように言葉を選ぶことがある。また、直截的な言い回しをわざと避ける文化では、意図の読み取りはさらに難しくなる。

そういう一筋縄ではいかない場面は別として、自分の意図をはっきり相手に伝えようとする単純な場面に限っても、真意は伝わらないことがある。コミュニケーションは情報の送り手と受け手の協働によって成り立つから、送り手と受け手のどちらかに問題があると誤解が生じうる1。そして、その協働は発話上の暗黙のルール(たとえば言語哲学者ポール・グライスが指摘した「会話の格率」2)に支えられているので、もし暗黙のルールが共有されていなければ、やはり誤解は生じるかもしれない。

他者の意図を読むのに使われるのは言葉だけではない。「行動」から他者の意図を読むということもよくある。と言うより、言葉は取り繕うことが容易なので、「行動こそがその人の意図を反映する」と考えている人のほうが多いだろう。

人間のさまざまな行動のうち、ジェスチャーや視線・表情などの非言語的コミュニケーションについては膨大な研究が存在する3。しかし私たちは、非言語的コミュニケーションの範疇に入れられる種類の行動のみならず、もっと広い範囲の行動を参照しながら他者の意図を推測している。

他者の行動からその人の意図をどのように読み取っているのか。どのような条件のもとで行動の誤解が生じやすくなるのか。そして、行動の誤解を防いだり解いたりするにはどうすればよいか。こうした問題に取り組むことは、誤解がもたらす社会的コストを抑えるうえで少なからぬ意義があるのではないかと思う。

ある実験

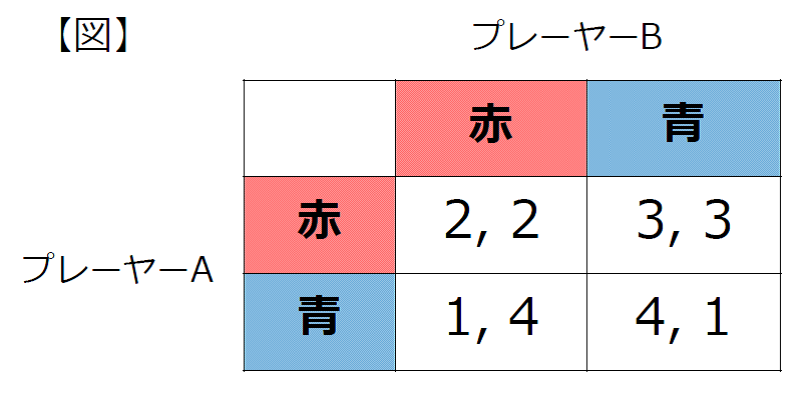

10年ほど前、筆者は学生を対象にした次のような実験を行ったことがある。各プレーヤー(実験参加者)はたとえば【図】で示されているゲームを10回繰り返し、これを1セットとする。ここで各プレーヤーに与えられた課題は、このゲームを1セット行いながら相手の利得を推測することである4。

実験参加者を2つのグループに分け、片方のグループはプレーヤーA、もう片方のグループはプレーヤーBになってもらう。プレーヤーAとプレーヤーBはペアになってゲームを行うのだが、誰が相手になっているのかはお互いにわからないようになっている(自分が属していないグループの誰かが相手になっているということしかわからない)。

各プレーヤーは「青」・「赤」のうちどちらかを選択し、プレーヤーの選択の組み合わせによって利得が決まる。プレーヤーは、ある行動に固執したり、相手の行動に応じて自分の行動を変えてきたりするはずである。10回繰り返すので、相手に関する情報がある程度(断片的ではあるが)得られる。

そのような行動を手がかりにして「相手プレーヤーの意図(≒相手プレーヤーの利得の分布)」を推測する、というのは果たして可能なのだろうか。この点を確認することが実験の目的だった(ちなみに、当時の研究テーマは「プレーヤーはどのようにゲーム構造を把握しているか」であり、いま紹介している実験はそれを確かめるための一連の実験のひとつである)。

このゲームのように抽象度の高い場面では、相手の利得を推測するのはきわめて難しいのではないか。私はそう予想していた。

だが意外なことに、実験参加者の推測はそう悪くはない、という結果が出た。具体的には、のべ192セット(参加者は64名で、このゲームを1人につき3セット行っている)中、完全に正解できたのは30セットであった。率で言うと15.6%である5。部分的な正解も含めれば、正解率は35.5%にもなっていた6。「青」・「赤」という行動、あとはせいぜい自分自身の利得表くらいしか手がかりがなかったとしても、実験参加者は相手プレーヤーの目標を「当たらずといえども遠からず」と言える程度には推測できるらしい。

以上のような知見が得られたのだが、残念ながらこの実験結果はお蔵入りになってしまった。実験の際に重大なミスがあったことがデータ整理中に判明したためである。

当初の予定では、1セットの間はペアを固定するつもりだった。つまり、同じ相手とゲームを10回行った後でその人の目標を推測してもらう予定であった。ところが、実験参加者が記入した回答用紙を丹念に突き合わせてみると、組み合わせが途中で何度か変わっていたことがわかったのである。この実験ではプレーヤー同士が自分の選択をお互いに知らせるためにメモ用紙を使っていたが、実験者の連携ミスでメモ用紙の渡し先が混乱していたことが原因だったようである。

プレーヤーの利得はグループごとに決まっていたため、組み合わせが変わっていたとしても相手の目標は一応同じではある。しかし、実験参加者の多くは回ごとに異なる相手とプレーしていた。それゆえ、たとえば過去の履歴を考慮する、あるいは探りを入れてみるといった試みは無意味だったということになる。

実験参加者には申し訳ないことをしてしまったが、事後質問紙(実験後に記入してもらったアンケート)にはちょっと興味深いことが示されていた。「相手についてどのような印象をもちましたか? ご自由にお書きください」という質問に対して、このような回答があった。

・「素直な人なんだと思いました。」

・「自分の意志を貫いてるなぁと。」

・「がんこ」

・「意地悪」

・「少しわがまま」

・「腹立たしい。嫌な奴だ」

・「様子を伺ってから、しかけてくる感じ」

大半の人は「相手」—実は複数の人から構成されていた—に対して何らかの感想をもっており、しかもネガティブな感想が多い。実際にはゲームの相手が何回か変わっていたにもかかわらず、相手の行動を一貫したものとして捉えたうえで、その「相手」に意思や人格があるように解釈していたのである。

何もないところに意図を読み込む

翻って現実の社会現象や歴史上の事実を考えてみると、本当は明確な意図などがないところ、あるいはそもそも意図が存在しないところに何らかの意図を読み込む、ということが頻繁に起こっている。人は意図に関する憶測が好きなようである。

そして、こういう意図の読み込みから、不必要な危機が生まれることもままある。たとえば、当人にとっては何の気なしにとっていただけの行動が近隣の住民に誤解され、もめごとが発生することがある。また、いつもとは違う行動をとる夫に気づいた妻が浮気の疑いをかけ始め、夫のどんな行動も怪しく見えてしまう、ということもある。「瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず」は、危機を事前に回避するための知恵のひとつなのだろう。

厄介なのは、「集団の意図」が絡んでくるケースである。企業、家族、宗教団体、学校、政党、国家、民族、といった集団は、あたかもひとつの意図をもっている主体であるかのように認識されることがしばしばある。 実際に観察されるのは個人の行動にすぎない(たとえば企業の幹部が起こした不祥事、ある国籍の人が行った犯罪など)。集団は一枚岩とは限らず、所属している人たちの意図は多様であるかもしれない。場合によっては、想定される集団は実は集団としての体をなしていなかったり、想像上のものであったりするかもしれない。しかしそれでも、単なる個人の意図を超え、「集団の意図」がそこに反映しているかのように認識されることがある。

集団が固有の行為主体として認識されることを、アメリカの社会科学者ドナルド・キャンベルは「集団実体性(group entitativity)」と名づけている7。キャンベルによれば、人の集まりに集団実体性が付与されやすくなるのは、メンバー同士が似ていたり近接していたりする場合や、共通運命が存在している場合などであるという。キャンベルが実体性の概念を提唱したのは60年近く前のことだが、その後の心理学の実験研究で、人々が集団を固有の行為主体として認識し「集団の意図」を読み込みやすくなる条件が次第に特定されるようになってきた8。

このように「集団の意図」を想定する認識のしかたは、世界をわかりやすく(または単純に)理解しようとする私たちの認知機構の産物である。この認知機構が働きすぎると、「あの人たちは裏でつながっているのではないか」、「何か良からぬことを考えているのではないか」という疑念が湧きやすくなり、主観的危機がいたずらに増大することにもなる。

典型的な例として挙げられるのは、歴史上繰り返し登場する「陰謀論」であろう9。つまり、国家、大企業、エリート、秘密結社などが何らかの意図に基づいて結託し、世の中の事象や出来事を裏で操作している、という主張である。陰謀論は事実関係や因果関係を単純化して描くために理解がしやすく、人々の間で伝播しやすい。しかも誤りであることを証明しにくい内容であることが多いので、陰謀論を払拭するのはなかなか難しい。

疑念と制度

陰謀論は都市伝説のレベルにとどまることが多いが、同様の構造の疑念が法律その他の制度として帰結する場合もある。第二次大戦前の日本における社会主義運動の取り締まりはその一例と言える10。

日清・日露戦争後の日本では、資本主義の発達とともに労働者層や新中間層が増大し、いろいろな形態の社会運動が起きていた。なかでも象徴的なのは、足尾鉱毒反対運動(1890年代~)、日比谷焼き打ち事件(1905年)、米騒動(1918年)である11。

社会体制が変革される可能性は、政府(ただし、政府もまた一枚岩ではない)にとっては危機にほかならない。1900(明治33)年に山縣内閣は治安警察法を制定し、政治結社・集会・多衆運動については届出を義務付け、秘密結社を禁じた。治安警察法は、同年実施された行政執行法の予防検束の制度とともに、社会運動を取り締まる強力な道具となった。

米騒動後、原内閣は社会主義者の監視を強化することを試みている。内務省と司法省は「過激社会運動取締法案」を制定するための準備をしていたが、その背景には、社会主義者がロシアと連携して社会主義の宣伝を行うのではないかという懸念があった(この法案は高橋内閣のときに提出されたが、審議未了で廃案)。

新興のソヴィエト連邦との国交が樹立された1925(大正14)年には、治安維持法が制定される。司法省刑事局「最近ニ於ケル無政府主義及共産主義ニ関聯スル刑事事件」には、次のように記されている。

「共産主義又は無政府主義の団体は国内至る処に潜在し、取締法規の不備に乗じて、或いは労働争議及小作争議に介入し、或いは水平運動を煽動利用し、或いは教職の地位を利用して、労働組合、学生、農民、軍隊の赤化に努むること、実に執拗なるものあり」、「殊に日本共産党の如きは、露国及北米との三面的関係を結び、片山潜等を通じて第三インターナショナルの訓令を受け、其資金を供給せらるる等、今や内地に跼蹐したる共産党の比にあらず。上海に於ける万国共産党支部日本部は、将来日本革命の根拠として設置したるものなりと謂う12。

もともと共産主義革命を警戒して制定されたこの法律は、自由主義運動、宗教団体の活動、右翼運動へと適用範囲を広げていく。危機に対応するはずの法律が、別の面で深刻な危機を招来したというのは周知の通りである。疑念が疑念を呼び込む構造がそこには存在していた、と言えよう。

この種の危機のもとは人間(人間関係)そのものであり、危機を感知し危機への適切な対応を考えるには、人間自身を知る必要がある。自然科学とは違う視点から危機を研究する意義のひとつは、このような点にあるのかもしれない、と私は個人的に思っている。