歴史研究とアートが交差した1週間ちょっと

梅崎 修(法政大学教授)

再び、釜石調査へ

はじめて釜石に訪れてから約14年の歳月が流れた。

東京大学社会科学研究所・希望学プロジェクトチームに参加し、中村尚史教授の釜石製鉄所・歴史調査班の一員として製鉄所の元従業員のインタビューをはじめたのが釜石との出会いである。製鉄所における労働の語り(narrative)を使って、鉄と労働の歴史を研究した。これらの調査は、オーラル・ヒストリーの報告書[1]や東大社研・玄田有史・中村尚史編(2009)『希望学2 希望の再生-釜石の歴史と産業が語るもの』(東京大学出版会)所収の論文「組織の希望―釜石製鉄所の過去と現在(青木宏之・梅崎修・仁田道夫)」にまとめられた。この調査が終了した後も、釜石とのお付き合いは続き、ゼミ調査合宿や震災後の中小企業・実態調査を行ってきた。

2016年に社研から「危機対応学プロジェクトで、再び釜石でオーラル・ヒストリーの調査をしませんか」というお誘いを受けた時には、二つ返事でお引き受けした。いつの間にか釜石に親しい人たちが生まれて、また訪れたいという気持ちはあった。ただ、それだけが理由ではなく、調査者として長く付き合ったからこそ過去と現在をつなぐ変化を見つけたいという思いもあった。

なぜ、記憶なのか?:第一の挑戦

では、今回、新たに何を調査するか。

私はこう考えた。確かに、かつてと同じように製鉄所や中小企業の調査を継続することもできるが、長く調査を続けてきたこの土地だからこそ、初めての試みとして「記憶」をテーマに調査にしょう、と。

記憶とは、歴史学者の傍にありながら、いつも正確性を欠く、扱いにくい「不完全なもの」であると認識されてきた。歴史研究のためにひとびとの記憶を使おうとすれば、記憶を語ってもらい、それを記録すること、要するに、記憶を「史料」にしなければならないのである。多くの歴史学者たちは、自らの歴史解釈のためにも、研究者集団による史料批判が欠かせないと考えている。つまり、ちゃんと批判されるためにも、記憶は公開されなければならなかった。このような方法論的立場は、歴史学における古き実証主義の伝統であるが、私もまたこの伝統の上で研究を続けてきた。

しかし、その一方で、記憶を史料に置き換える作業を続けていると、自分の中で不完全燃焼があったことも事実である。論文は完成したが、目の前の人たちの記憶自体は徐々にやせ細ってしまったのではないかという思いがずっと残っていた。

たしかに記憶の中には、曖昧さ、偏り、思い込みなどが含まれている。それでも、それらを邪魔なものとして排除するのではなく、いったんその「あやふやなもの」を受け入れて、記憶そのものが持つ豊かさとその記憶の語りの可能性を感じることはできないのか。記憶を研究対象にすることは、自分のこれまでの研究を相対化し、一部否定するような結果になるのかもしれない。長く調査を続けてきた釜石だからこそ、この新しい挑戦ができると思ったのである。

私以上に釜石で長い間調査を続けてきた竹村祥子氏(岩手大学)や吉野英岐氏(岩手県立大学)とチームを組んで、地域社会の記憶の諸相を調査することが決まった。要するに、記憶を使って家族、地域、労働などを研究してきた者たちが、今回は、記憶そのものを研究しようとしたのである。

釜石地域を対象に記憶の諸相を把握し、記憶の共有や継承に取り組む人々の活動から地域社会において「記憶」が果たす潜在的な力(チカラ)について考察することができた。その論文のタイトルは、「記憶の社会的チカラ-記憶と共に生きるための歴史実践」である[2]。

なぜ、アートなのか?:第二の挑戦

研究テーマの挑戦に加えて、私はもう一つの新しい挑戦をしてみた。釜石におけるアートと展示イベントである「記憶の社会的チカラ」(2020年2月9日~16日, 危機対応研究センター(釜石市・東京大学社会科学研究所)事業)である。

このイベントは、われわれの論文と同じタイトルを持つ。つまり、このイベントは、記憶の研究と記憶のアート・展示を交差させることを意図していた。研究展示はもちろんのこと、映像作品、インスタレーション、参加型アート、写真展、まちあるきツアー等が行われた。

このイベントの全体説明は、別稿で詳しく紹介したいと考えているが、このエッセイでは、私が深く関わった参加型展示の「記憶のブリコラージュ(Bricolage)」について説明したい。この参加型展示のタイトルは、危機対応学プロジェクト・リーダーの玄田有史教授によって提示されたエンジニアリングとブリコラージュの対比に基づく。事前の設計するエンジニアリングと比べて、ブリコラージュとは、元来はフランス語で、「繕う」「ごまかす」を意味するフランス語の動詞bricolerに由来し、「寄せ集めて自分で作る」「ものを自分で修繕する」ことを意味し、「器用仕事」とも訳される。

この対比は、危機対応についての議論の中で位置づけられたものであるが、私にとっては研究とアートの対比のように聞こえた。研究が、新事実や法則の発見という目的のために事前の設計に力を入れるエンジニアリングの発想なのに対して、アートは、偶然性を活かし、その場で生まれてくる何かを柔軟に活かそうとするブリコラージュの発想であると考えられるのである。記憶を寄せ集めて作られたアート展示は、研究成果を分かり易く説明するような歴史教育とは本質的に異なるはずであり、われわれの記憶研究もまた、別のかたちに変容する可能性を秘めていた。

「想起の場」のデザイン

記憶のブリコラージュ(Bricolage)は、参加型展示なので、当然、展示初日にはなにも完成していない。とはいえ、空っぽのギャラリーに人々は集まらないし、突然、思い出しもしないであろう。

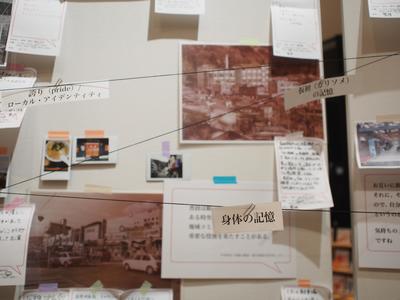

用意したのは、記憶の想起を促すモノである。具体的には、インタビュー調査によって集められた語り、論文の中の文章、そして撮影された写真が集められた[3]。これらは論文に使われたものもあるが、使われなかったものもある。(写真①)

写真①:記憶の想起を促すモノ

これらを少しだけボードに張り付け、その上で参加してくれた人たちが付箋に書き込んでもらった釜石の思い出を追加していく。徐々に記憶を集まり、参加者たちによって展示が作られていくことを目指した。ただし、実際のところ、付箋に書くのは心理的ハードルがあり、われわれが聞き取りしてメモを残す形となった。その後、たくさんのメモが貼られるとハードルが下がり、自ら付箋に書き込む人たちが増えてきた。

それに加えて、釜石市役所に保管されていた街中写真をコピーさせていただくことができた。展示されるコンテンツが文字情報だけになれば、そこは学校のような教育の場になってしまう危険性があった。想起を促す触媒として懐かしい写真は役立ったのである。

アート展示の経験が豊富な居間theaterさんや東大社研の西尾千尋氏の協力を得て、想起のためのデザインは微調整された。つまり、デザインしすぎると、一方的な情報提供になってしまうし、自発的な想起に近づかなければ、それは記憶の搾取になってしまう。それでも、何もデザインしないと、参加者の想起を促すことにすらならない。われわれは「デザインしすぎないデザイン」を探った。

例えば、打ち合わせで生まれた「迷子の写真」というアイデアは、あえて写真に説明を付けず、いつ、どこかわからないという設定で写真について思い出を書いてもらうことを意図した(写真②)。

写真②:迷子の写真

実際、これらの写真は、現在は釜石を離れてしまった市民の方から寄贈されたものであり、そもそも一つひとつの写真の説明はなく、本当の迷子の写真であった。展示を見に来た釜石の方々が次々と風景を読み解き、思い出を語ってくれた。

また、展示の入口には、想起の本棚という記憶に関わる研究書や釜石の歴史に関する書籍が並べられた(写真③)。

写真③:想起の本棚

さらに、展示の真ん中に、テーブルを置いて、お菓子とお茶を用意して自宅の居間のような雰囲気を生み出したことも大成功だった。1週間の間、長居をしてくれる人たち、口コミで来てくれた人たち、毎日来てくれる人たちとの出会いが生まれたのである。

ネットワーク的記憶への生成

初日から5日間、私が行ったことは、その場に座り続けること、そして出会った人たちの話を繰り返し聴くことであった。会話が自然に終わるまで、ただ聴き続ければよい。1、2時間と茶飲み話が続くこともあれば、街を案内もらうこともあった。そして、毎日、聞き書きメモを付箋に書き続けた。

この体験は、研究のためにインタビューを続けてきた私にとって、とても新鮮であった。「研究のため」という目的がなくなると、聴くという行為の意味が変化した。聴くことは研究の手段でしかなかったが、この1週間は聴くこと自体が目的になり、徐々に聴くことに没入し、会話の流れやリズムそのものを意識するようになった。この会話はいつ終わってもよいし、このまま終わらなくてもよくて、いま、ここで聴くことを楽しめればよいという感覚は、私が研究の中で忘れてしまったものである。

ところで、語りではなく、釜石写真を持ってきてくれる人、この場所を見ておくべきだだと勧めてくれる人もいた。戴いた写真は、そのまま展示ボードに張り付け、新たに撮影した写真も張り付けていった。語り手が多すぎて、聴き手が自分一人では対応できない時に、居間theaterさん、西尾千尋氏、三浦美保子氏、荒木一男氏にも聴き手として参加してもらった。

5日までは、ボードへの貼り付けは、鉄、働く、住居、街、海などの分かり易いキーワードを決めて貼り付けていた(写真④)。

写真④:5日目までのボード

特に迷子の写真の周りには聞き取りメモが集まった(写真⑤)。

写真⑤:集まってきた聞き取りメモ

そして、最終日の3日前に張り直しを行うことになった。

張り直しには、どうしても展示する側の解釈が入る。ブリコラージュする職人などの人物は、ブリコルール(bricoleur)と呼ばれるが、西尾氏と私は、語り手との出会いを思い出しながら「寄せ集める」「織りなす」という感覚で張り直した。写真⑥は、その完成した作品である。

写真⑥-1:完成した作品①

写真⑥-2:完成した作品②

「どうしても分類し難いものがあるよね」という感想から、分けることの限界を超えるために、アドリブでグループごとを紐でつなげ、キーワードをぶら下げてみた(写真⑦)。

写真⑦:紐でつなげたキーワード

正確さでもなく、法則でもなく、ただつながることの享楽がそこにはあった。この時、参加型展示は「作品」へと変容したのだ。

作品に現れたのは、もちろん釜石の記憶の全てではないし、もちろん史料でもない。バラバラな個人の記憶の単なる集合でもなく、唯一共有されるべき集合的記憶の発見でもない。ここに現れたのは、分有されているかもしれない釜石のネットワーク的記憶、その生成過程の一瞬のイメージであった。